福寿园 >> 墓园动态 >> 上海福寿园墓地名人堂 | 即便最后一刻,都无法让我放弃“热爱”

上海福寿园墓地名人堂 | 即便最后一刻,都无法让我放弃“热爱”

上海福寿园墓地按:一个人就是一本书,一个人就是一座城。沪上名人,璨若星河,读人阅城,精神永存。

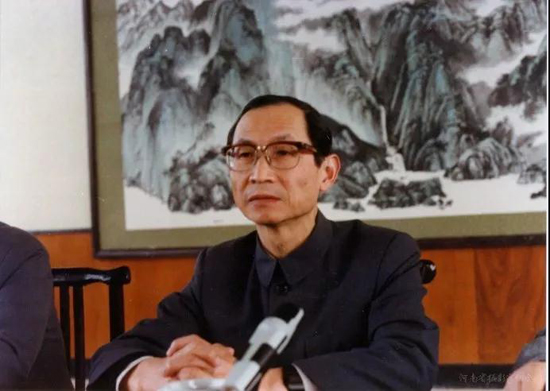

01 学者型部长陈敏章 [1931.12—1999.3] 国家乙肝免疫计划直接推动者,中国卫生科普工作先行者。

陈敏章,浙江省杭州市人,1955年毕业于上海第二医学院,在该校附属医院任住院医师,1956年调入北京协和医院。1980年任中国协和医科大学副校长;1983年任北京协和医院院长、临床医学研究所所长;1984年任中华人民共和国卫生部副部长;1987年至1998年2月任中华人民共和国卫生部部长、党组书记。 陈敏章上世纪60年代开始从事消化系统疾病的临床科研工作,在国内较早开展小肠吸收功能和水、电解质平衡的临床实验研究,在国内首次报道了原发性吸收不良综合症及继发性吸收不良综合症的诊断和治疗。上世纪70年代,他率先在国内开展纤维内窥镜诊断、治疗消化系统疾病,尤其对提高胃肠肿瘤的早期诊断和治愈率以及应用十二指肠镜逆行胰、胆管造影提高插管成功率和胰腺、胆道疾病的诊断、治疗水平等方面取得明显进展。 1984年,陈敏章被评为首批国家中青年有突出贡献专家,1989年被选任第42届世界卫生大会主席,曾获世界卫生组织颁发的“2000年人人享有健康”金奖。人民公务员楷模陈敏章逝世20周年,上海福寿园墓地·枕石园 。

02 油画大师沙耆 [1914.3—2005.2] 最赋个性和传奇色彩的艺术大师,被画坛誉为“中国的梵高”。

在中国有一位传奇画家,他曾用蓬勃的创作激情给中国油画史上增添了不可磨灭的印记,他就是油画大师沙耆先生。沙耆从小就显露出绘画天赋,上世纪30年代毕业于比利时皇家美术学院,两次获金质奖章,他对传统的欧洲绘画进行了系统的研究,以出色的成绩获得了“优秀美术金质奖”,并与毕加索及其他著名的现代派画家共同举办展览,一度成为当地颇具影响的画家。正当他风华正茂时,患了精神分裂症,于1946年回国养病,在老家过着与世隔绝的生活。沙耆先生执迷纯真的艺术追求并未因疾病而停止,反而点燃了他永恒的艺术辉煌。1983年,浙江省博物馆、浙江美术学院(现为中国美术学院)和中国美术家协会浙江分会先后在杭州、上海、北京等地举办了“沙耆画展”,展出了沙耆早年旅欧时的五十多幅油画。中国油画学会主席詹建俊称沙耆晚年的作品“集印象派、野兽派、表现主义和抽象主义之大成,自出机杼,创造出了一幅幅眩人眼目、震人心魄的伟大画面。” 一生痴心作画的沙耆,他执着的艺术追求和真切的民族情感为中国油画界留下了宝贵的财富,他勇攀艺术高峰的精神对艺术后继者有着深远的意义。逝世105周年,上海福寿园墓地·漱流苑。

03 中国著名报人束纫秋 [1919.7—2009.3] 抗战新闻老战士,中国晚报事业突出贡献者。

束纫秋,笔名越薪、言微、荆中棘,丹阳市云阳镇(原城镇)人,曾任上海《新民晚报》总编辑,上海市新闻工作者协会副主席,中国晚报工作者协会顾问,《辞海》副主编,1992年,获国务院表彰为有突出贡献的专家学者,享受政府特殊津贴。从一个业余文艺创作爱好者,到专业的新闻从业者,束纫秋数十年笔耕不缀,并与《新民晚报》结下不解之缘,为中国晚报事业的发展进步做出了突出的贡献。1957年,束纫秋即调任《新民晚报》社副总编辑、总编辑,与社长赵超构合作办报。1981年,已经62岁的束纫秋又再一次主持《新民晚报》复刊筹备工作并在《新民晚报》复刊后任党组书记、总编辑,与老中青三代新民报人同舟共济,精心办报,1988年发行量突破180万份。期间,束纫秋一直坚持为报纸撰写言论和杂文,先后结集出版数部文论集。2001年主编出版《中国晚报学》,填补中国晚报学术史空白,获上海社会科学类读物一等奖。 1972年到1976年间,束纫秋还曾参加筹备《辞海》的修订出版工作,并在之后担任上海辞书出版社社长、总编辑,为《辞海》副主编之一。他负责完成的1979年版《辞海》的修订和出版,获国家图书奖。束纫秋敬业廉洁,倾一生心血为上海新闻出版事业和中国晚报事业发展作出突出贡献,其文品、人品皆受人仰重。诞辰100周年,逝世10周年,上海福寿园墓地·文星园。

【 返回 】