上海墓地|逝者何处是归路?上海滩掀起殡葬新风俗

上海殡仪馆繁荣兴旺

上海在1843年开埠以前,除了上海县城以及十六铺的“城厢”外,所有地方都是一片荒地,其中一大半都是墓地,上海本地人流行土葬。随着上海开埠,其他省市和海外到上海来谋生和发展的人越来越多。1935年上海人口统计资料显示:仅在上海公共租界,非上海籍人口已占上海总人口的80%到85%以上。

四明公所门头

客居上海的外地人逝世后遗体如何处理?来自外省市的同乡在上海组建了不少旅沪会馆公所,它们有的属于同乡汇集,有的属于同业集合。上海开埠前有16所会馆,1911年前有59所会馆,民国建立后新成立了20所会馆:它们主要分布在上海县城厢内外。会馆公所的业务之一,为客死于沪的同乡人提供祭祠、厝葬和寄柩等。会馆公所设有丙舍(殡舍)及义葬地等,其中规模比较大的是四明公所。

清朝年间还有一些殡仪慈善团体,资助穷人解决殡葬困难。1913年,在如今的闸北区法院、闸北十中所在地,沪商王骏生、李谷卿等捐资建立普善山庄,后来发展成为上海最大的慈善团体。普善山庄长年提供薄皮棺材,并在江宁路桥北堍附近建有义冢地,在成都路桥南堍建立露尸火葬场。1937年中国战机误炸大世界附近地段,导致2000多人遇难,普善山庄收尸车全体出动赶到现场收尸,花了整整两天将尸骸全部运往公墓埋葬。

上海殡葬的需求,导致了第一家殡仪馆出现。

1924年,美国纽约一家棺材公司派人来上海,向旅沪法国侨民租借了一幢三层楼花园洋房(今胶州路207号),开办了专办丧事的“大礼厅”,次年改称“万国殡仪馆”。它是上海第一家正规殡仪馆,有宽敞的场地,有整肃的礼堂和比较完备的殡殓设施,还有美国人施高德负责尸体防腐处理。同时,万国殡仪馆备有金属和木质的外国棺材,可代请牧师或神父为死者祈祷并主持丧仪。

上海万国殡仪馆鲁迅灵堂

尽管收费昂贵,外侨和少数华人的家属还是纷至沓来,殡仪馆生意兴隆。1934年,美国人施高德将万国殡仪馆改组为独资企业,成为老板。他配备两辆美国造的“克雷斯莱”牌大小轿车,大轿车专门用于接送遗体;施高德常常开着小轿车亲临丧家。原来万国殡仪馆底层礼厅由神父或牧师主持外侨丧礼,在钢琴伴奏下唱诗班齐唱赞美诗《天堂再相会》,施高德推出新的服务项目,允许华人在西式礼厅做水陆道场,于是礼厅常常香烟袅袅,响起一片诵经声。1935年3月,著名影星阮玲玉的灵柩安置在万国殡仪馆,吊唁阮玲玉的民众川流不息,施高德灵机一动,宣布吊丧者必须身佩小黄花,每朵小花售价1元。开吊三天,祭奠者达十万之众,施高德棺材里伸手,赚了一大把钱。1941年,太平洋战争爆发,日军侵入租界,施高德被关进集中营;后来,施高德获释重返万国殡仪馆。1953年,上海市民政局接收万国殡仪馆;1966年歇业,原址成为上海假肢厂。

看着外国人开殡仪馆赚钱,中国人不甘落后,中国人开的第一家殡仪馆出现了。1930年,木材商人穆季湘与谢宝华等人合资,在武定路496号开设了安乐殡仪馆。殡仪馆建有雕梁画栋的宫廷式楼房,朱红圆柱,彩绘门楼,一派中国风。殡仪馆设立约有20间大中小礼厅。20世纪60年代,“安乐”改建成残疾人福利工厂。1933年,中国殡仪馆在华山路上对外营业。中国殡仪馆一大特色,能为死者注入防腐剂,使尸体数天不致腐臭。该殡仪馆共有4个厅堂,它们是崇礼堂、崇敬堂、崇俭堂、崇思堂,崇敬堂最宏伟,租金最高;崇俭堂又分五个小礼堂,专门服务穷人,从接尸、化妆、入殓、礼堂、棺木到墓地整个流程,仅收取低廉费用。

两大殡仪馆门景

1937年抗战爆发前,中国人自办了中国、上海和中央三家殡仪馆。抗日战争爆发后,死亡率骤增,更多的人投资殡仪馆,虹口兴隆饭店大班张海澜租下昌平路990号原瞿家祠堂11亩闲置地,建成三进房屋,开办了大众殡仪馆,其寄柩房可容3000余具棺柩,寄柩数量之多为全市殡仪馆之首。其时,先后有乐园、世界、大众、大华、万安、白宫、公平、公顺、中华、保安及联义山庄等殡仪馆涌现,丧家发出一片哀嚎之声,可行业却呈现一片繁荣景象。“殡仪馆的钱太好赚了!每年光寄柩费一项便有几亿元收入。另外,代买寿材也有丰厚利润。越是想买好棺材的有钱人,钱越好赚,可以漫天开价。”一个殡仪馆老板感叹:“开过殡仪馆后,什么生意都不想做了!”

抗战胜利后,上海市政府严令殡仪馆限期出清积柩,不得再行寄柩,必须厉行火葬。这项政策让大小殡仪馆的老板惊慌失措,他们是专靠售材、寄柩赢利的,这可如何是好?好在不久国共内战爆发,政府也没有心思来督办,此事不了了之。1949年中共建政前夕,上海共有约30家大小殡仪馆、24家私营寄柩所,上海私营殡葬业达到发展顶峰。

上海中外公墓巡视

随着上海开埠,来上海的外国人越来越多,他们活得生龙活虎,可死后怎么办?上海第一座外侨公墓——山东路公墓出现了。

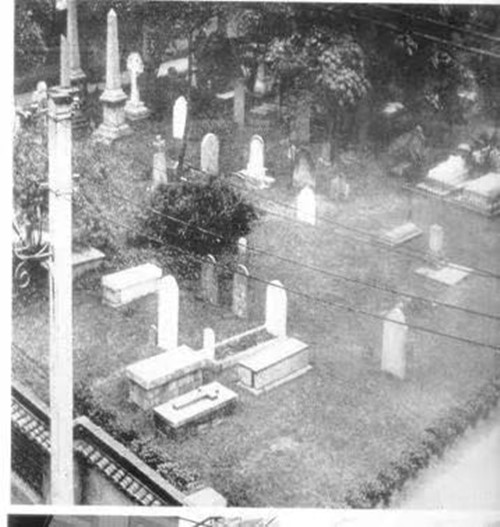

山东路公墓

英国领事发起建立山东路公墓,位于今山东中路九江路与汉口路之间,1846年建成。墓园中心建有一座小教堂,周围分布着一座座墓地,竖立着各种墓碑。山东路公墓主要埋葬外轮船员,老百姓称之为“外国坟山”。1868年,山东路公墓已经满员,只得对外宣布关闭。

1949年以后,山东路公墓的墓穴迁葬,1951年11月原址改建成山东路体育场,现为黄浦区市民健身中心。

1859年1860年,浦东公墓在浦东陆家嘴地区建成,人称浦东外国坟山。1949年以后,该公墓被改建成浦东公园,现在是滨江大道。

1865年,公共租界工部局花费巨资,购买了3.4万平方米的土地,将其建成一座公墓。1870年,法租界公董局购买了1.45万平方米的土地,第二年建成一座新公墓:这两座公墓合称为八仙桥公墓。八仙桥公墓有4339个墓穴,其中93%埋葬着外国人。先前,1855年1月5日,13个法国军人在镇压小刀会暴动的军事行动中的阵亡,它们被埋葬在上海县城新北门附近并树立了纪念碑,纪念碑上写道:“纪念这些法国人,他们为正义和人道攻打侵犯上海县城之盗匪,于1855年1月6日为祖国争光而阵亡。他们的同胞和朋友谨立此碑。”19世纪七八十年代。法国军人的墓碑迁入八仙桥公墓,从此这里成为法租界举办公共仪式的一个地点。1949年以后,八仙桥公墓迁往青浦吉安公墓,举办葬礼的教堂与墓门都被拆除,原址被改建为淮海公园。

上图均为静安公园风景

静安寺公墓是上海外侨最青睐的公墓。1880年(清光绪六年)前后,英租界工部局购得租界外土地建造坟山,埋葬英国及其他外国人遗体。当时,这里农田遍布,水网纵横,一派田园风光。1896年,静安寺公墓建成,面积约60亩,这是上海第一个设有火葬场的商业性公墓。静安寺公墓埋葬着许多名人,如创办了上海雷士德医学院及工学院的实业家亨利·雷士德。1928年,公墓宣告“客满”。1953年,静安寺公墓迁入大场公墓,原址改造为静安公园;1966年公墓的火葬场亦被拆除。

说一说中国人开办的第一家公墓。1909年(清宣统元年),浙江人经润山在徐家汇虹桥路购地20亩建造公墓,1914竣工。它共有1千多个墓穴,取名为“薤露园”。据说,古代人送葬会吟唱《薤露》以寄哀思。《薤(xiè)露》是西汉无名氏创作的一首挽歌。1917年,经润山病故。同年,政府修建铁路需要占用公墓的土地,经润山妻子汪国贞于是将薤露园西迁至虹桥重建,改名为薤露园万国公墓。该公墓占地50余亩,1922年又扩建了10亩。汪国贞女士经营有方,万国公墓的名气越来越大。

1919年,万国公墓的一个墓穴售价为32.5元,当时普通人一个月是7元工资;1930年,万国公墓的每个墓穴价格涨到了110.5元。

沈祖牟诗人

1930年,现代诗人沈祖牟写了一首诗《在万国公墓》:“在万国公墓,这里有放青的柳条,有桐荫半肩,我慢步地走来,踏着轻软的草尖,阿!是谁人的倦念,这钟声,这暮烟?多谢春时的迷醉满溢在这墓园,让我得深深地把一捆哀伤埋掩,别让它酿成了我灵府的阴天。让我得同样地埋葬我的心,我的甜,在这女神的裙下,这白玉的碑边,在这花一般的流光,花一般的春天!”

万国公墓设施和服务好,成为海内外达官富人和各界名流的选择,埋葬着来自世界25个国家的600多名外籍人士。孙中山和蒋介石的岳父、岳母宋耀如和倪桂珍,抗日名将谢晋元、教育家马相伯等人,均埋葬于此。这里还埋葬着澳大利亚人威廉·亨利·端纳。端纳旅居中国近40年,先后担任孙中山、张作霖、张学良和蒋介石等人的私人顾问。西安事变爆发,蒋介石被张学良扣留,端纳陪同宋美龄飞赴西安营救蒋介石。抗日战争爆发后,宋美龄在国际上发表了许多演讲,其中不少演讲稿均出自端纳手笔。1946年11月初,端纳因患癌症逝世,宋美龄就把他安葬在万国公墓。

1944年,上海市政府卫生局接办万国公墓,改称上海市立万国公墓。1949年5月,中共解放军进入上海,上海市人民政府卫生局接管该墓地。60年代“文革”爆发,万国公墓的所有墓葬几乎全部被砸毁,原址上建立起了工厂和菜园。1973年,上海市民政局收回30亩土地,开始恢复万国公墓。1980年,政府又收回了19.16亩土地,直到1981年,公墓土地全部收回,并且扩建至151.95亩。1984年,万国公墓正式更名为“宋庆龄陵园”,地址在上海市虹桥路1290号。地方还是那个地方,但已经不是当初那个万国公墓了。

1926年建成的虹桥公墓名气很响,沪江大学校长刘湛恩、著名报人邹韬奋死后都埋葬于此。该公墓面积大,其范围包括如今虹桥路、番禺绿地及上海胸科医院的一部分。永安公墓于1928年建成,名贵树木众多,也是上海一流的公墓,其范围在古北路今上海工程技术大学、东方出版中心一带。社会活动家杨杏佛1933年遇刺后即埋葬于此处。1936年,上海市立第一公墓(江湾公墓)落成,占地面积120亩,成为市东地区的著名墓地,可惜于抗战爆发后逐渐荒废。

上海殡葬业发展到20世纪30年代末,拥有了34家殡仪馆、100多家公墓、67家寄柩所和丙舍,呈现一片繁荣的景象。1949年中共建政前夕,上海有200多家公墓、殡仪馆、寄柩所等大小殡葬机构。1949年中共建政后,新政府接收万国公墓、市立第一公墓(后改称江湾公墓)、山东路公墓等10家公墓。当时,上海有100多家私营公墓,后来申请登记继续营业的有79家;到1952年,政府审批发给营业执照的仅有17家,其从业人员缩减至156人。

上海殡葬业改朝换代,四面八方刮起国营风。

【 返回 】