今天聊聊魔都墓葬往事~

从180年前小小上海县城到如今庞大的国际都市,不到两百年时间里,上海城市规模不断扩张,曾经的坟山墓地也随着城市扩张而不断迁移,从静安、黄浦往徐汇、闸北、江湾,最后全部向东南西北的郊区转移……

那些留在历史记忆中的坟山墓地,为魔都留下了不少关于“老坟山”“乱葬岗”的怪诞传说和都市异闻。

一、公墓起源

一旦说起上海墓地,总绕不开西式公墓的进入。

1843年上海开埠,随即英法美等相继开辟租界,洋人来了没多久就意到一个问题,有人死在上海,又不方便运回本国,于是以外国习惯在上海建造公墓,开启了

上海公墓历史。

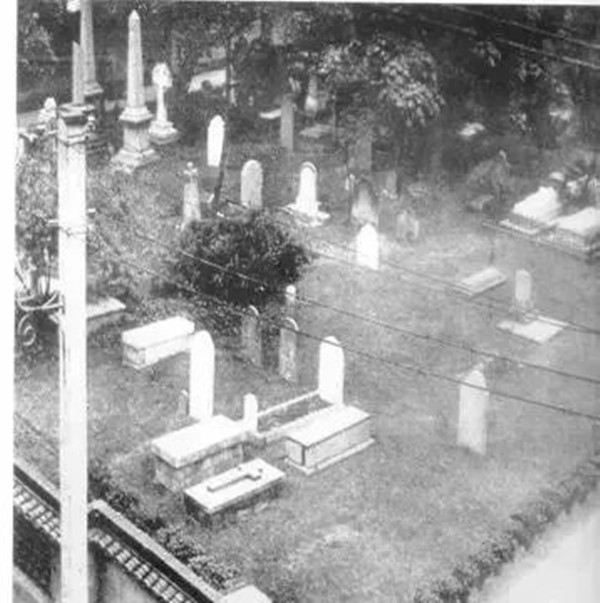

1844年,一批外国居民建造了上海近代第一所公墓——山东路公墓,位于现在黄浦体育馆(黄浦市民健身中心)。

山东路公墓

但山东路公墓很快便死满了,1859年,外国私人社团又出资在浦东购置一块地皮,兴建一座新的公墓,后来被称为浦东外国坟山,位置在现今的明珠公园(浦东公园)。

很快浦东外国坟山也不够用了,1865年到1870年,公共租界和法租界又逐步建造了一座新公墓——八仙桥公墓,位置在现今的淮海公园。

以上三个公墓,是最早一批上海公墓,从位置来看,不但现在看着是寸土寸金,即便20年代初,除了浦东坟山,另两个也是租界核心区,为什么外国佬不一开始就把墓地选远点呢?

其实他们已经选得够偏了,但万万没想到,上海开埠后不久就开始进入人口爆炸增长期。

二、人口爆炸与租界扩张

上海的人口增长是分阶段的,起初人口爆炸增长的原因并非开埠的商业利益,单纯是战争原因。

上海开埠前十年里人口变化并不大,基本保持在20万左右人口,大部分人依旧生活在老城区里,也就是上海人所说的“老城厢”里,位置在现今人民路和中华路围起来的那一圈。

英法等列强开辟租界,本只想为自己服务,搞“国中之国”,根本不许华人入内,所以自租界设立到1850年,租界内居民仅仅只有210个外国侨民。

但后续清末出现各种战乱,太平天国运动以及上海本地爆发的小刀会起义,使老城厢的人口开始往城外转移,不少人跑到租界避难。

避难人群里不止穷人,还有富贵家庭,为租界洋商洋行带去巨大财富,此后在洋商干预下,租界不再阻止华人入内居住。

上海小刀会起义

1860年和1862年,太平军两次进至上海外围,一度使租界内的华人难民超过50万。战事结束后,虽然数量大幅回落,但租界人数增长趋势已经无法遏制。

到1890年,租界总人口达20万,其中外国侨民只有4000余人。

在20世纪初,大清亡了、民国成立,租界人口几乎每十年翻一番,尤其是抗战前十年更甚,1936年抗战全面爆发前夕,租界内的华人超过170万,外国侨民7万。这还只是在册人口,不包含广大的流动人口。

人口的增长和财富的累积,以及列强的贪婪,都在促进租界扩张。

北面英美为主的公共租界率先发力,1899年,英租界已经扩张到静安寺附近。

1896年的时候,租界工部局就已经在涌泉路购置64亩土地用以修建新公墓,也就是“涌泉路公墓”和火葬场。

涌泉路,因静安寺涌泉井得名,涌泉路也就是现在的南京路,涌泉路公墓是现在的静安寺公园,火葬场则建在静安寺西南一隅。

到20世纪初,法租界也扩张到徐家汇,当时市政和私人资本家开始在徐家汇修墓,将虹桥路修成了“公墓一条街”。

三、虹桥路公墓一条街

1909年,浙江商人经润山,在徐家汇购入20亩土地,准备修建公墓。这片区域大概在如今的虹桥路与凯旋路交界处的西面。

经润山是当时有名的地产商人,1912年,他与黄楚九合办了上海第一个屋顶花园“楼外楼”(现天蟾逸夫舞台),成为上海最早的游戏场;1915年,又创办了新世界,没错,就是今天的新世界城。

徐家汇的公墓项目到1913年才正式启动,次年建成。公墓命名为“薤露园”,《薤(xiè)露》是一首西汉挽歌:

薤上露,何易晞。露晞明朝更复落,人死一去何时归。

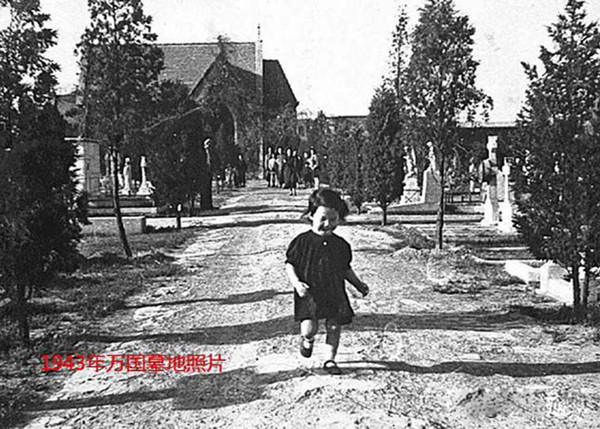

1917年,经润山病故。同年,市政修建铁路需要占用公墓土地,经润山妻子汪国贞将薤露园西迁至虹桥重建(就是如今的宋庆龄陵园),改名为薤露园万国公墓,也就是大名鼎鼎的“万国公墓”。

万国公墓在1917年便已经有50多亩,1922年又扩建10亩,1934年后市政从汪国贞手中接手万国公墓,又扩大到122.8亩。

万国公墓因为埋葬着众多名人而名气大盛,如鲁迅、谢晋元、宋庆龄父母等等,成了上海公墓的代表。

1926年,虹桥路路上又多了一座虹桥公墓,后来虹桥公墓里单独开辟出一片犹太人墓葬区,被命名为番禺公墓。虹桥公墓和番禺公墓的位置,就在现在虹桥路番禺绿地以及上海胸科医院附近。

1928年,永安公墓落成,也是当时一流公墓,在如今仙霞路的上海工程技术大学、东方出版中心附近。

到了20世纪30年代后,因为当时国民政府在杨浦开展“大上海计划”,重要墓地终于不再逮着虹桥路薅,转进到江湾。

1936年,上海市立第一公墓(江湾公墓)落成,占地面积120亩,成为市东地区的著名墓地,但随即抗战爆发,墓地荒废。

江湾公墓的具体位置没有明确记载,但通过老地图上当时市政府大楼旧址(上海体育学院办公楼那里)和一些道路对比,大致可以判断应该在如今新江湾城附近。

以上说的公墓,皆是资本家和市政主持修建,大多只埋葬外国人和上流人士,即便接受普通人的墓地,墓穴价格也不菲。

比如万国公墓是1919年一个墓穴售价为32.5元,当时普通人月工资仅有7元,1930年,万国公墓的墓穴价格已经飙涨到110.5元。

显然,这些公墓普通人难以消受,那当时这些群体的墓葬又是如何处理的?

四、会馆、公所、义冢

在上海开埠之前,人口集中的地方只有上海老城。

对于那时上海本地人来说,墓地选择倒也没多大讲究,只要在老城厢外面就行,比如老城西侧不远的打浦桥地区,很可能就分布着古代的墓葬区。

以前写日月光的时候,有海华花园的朋友来反馈,说他们小时候的一大乐趣就是找附近工地里挖出的骷髅头当球踢,此种惊悚之事……足以令国足汗颜

老城厢的上海本地人,基本是家族解决墓葬问题,最多再请些红白杠支援支援,倒也没太多稀奇的。

至于老城厢里集结的外地人,有些人尸体会运回老家,因为那时“落叶归根”的想法还很重,外乡人死后希望灵柩能运回家乡。

为了应对这个问题,慢慢出现了旅沪同乡会馆、公所,主要分布在上海县城厢内外、十六铺、大小东门、洋行街、咸瓜弄、棋盘街、董家渡、斜桥以及城隍庙一带。

会馆、公所与现在的老乡会差不多,不过百多年前都是线下活动,活着就到公所聚会,死了就到公所停尸,然后等着运回老家(寄柩),如果没钱送回家,也可以直接让公所葬到义冢里。

其中比较知名的有四明公所,它是由旅沪宁波绅商钱随、费元圭、潘凤占、王忠烈发起,在今天上海白云观附近、小北门一带,还留有一处四明公所旧址。

四明公所在1803年就建成了,上海开埠后被划入法租界,公所与法租界为了墓地的事还引发过流血事件。

1874年,法租界公董局欲夺四明公所义冢地,与民众起冲突,最后法国人向华人开枪,酿成华人死7人,伤20余人的惨案,史称“第一次四明公所事件”。

1898年,法租界公董局又欲夺四明公所义冢地,被拒后再次发生流血事件。史称“第二次四明公所事件”。

与四明公所一样比较知名的还有三山会馆、江宁会馆、广肇公所等。随着时代发展,此类组织的功能也逐渐完善。不但解决墓葬问题,还会开办医院、学校,可谓生老病死“一条龙服务”。

在墓葬问题上,公所也不再局限于义冢与寄柩业务,还兴建起“山庄”。

这里说的山庄不是传统山庄,而是墓园的雅称。山庄墓园虽也是公墓,但内部布景更有特色,也更丰富,规模比西式公墓要大。

比较知名的山庄有普善山庄、联义山庄和广肇山庄。

五、普善山庄、联义山庄

普善山庄创设于1913年,由沪商王骏生、李谷卿等捐资,取其“普善”之名,想穷人死后有一个安然的去处。

普善山庄着眼于慈善,解决广大贫苦人民的殡葬难题,产生了很大的社会影响,一些海上名人如王一亭、杜月笙、黄金荣等也挂名为山庄董事。

山庄建立以后发展迅速,规模较大,影响广泛,不久就成为上海市最大的慈善团体。最初只有荒地九亩,后扩充至50多亩。

办义学于彭浦乡、设普善医院于新民路、设分庄于南市西门外斜桥、增置义冢地800亩于大场(后被日军强占为军用机场)

如今的闸北有“普善”命名的地方,如普善路、普善新苑、普善小区之类……基本都起源于普善山庄,但普善山庄的具体位置却已经难以考证。(闸北区现在已撤销并入新静安,为方便说明,文中仍保留闸北说法)

联义山庄,又称林家花园,始建于1924年的,始由广东富商林镒泉出资购买北郊10余亩空地,营造私家坟地所用。坟地内修建牌楼亭阁,种植树木花草,犹如花园一般,久而久之被人们称作为林家花园。

后来,随着广东籍客商在上海越来越多,粤商联合会接办了此坟地,山庄规模逐渐扩大到400余亩,正式定名为联义山庄。地处大宁附近,大约在广中路共和新路交叉口,山门却正对共和新路彭江路。

联义山庄算是当时上海滩家喻户晓的大型公墓了,上海滩明星阮玲玉、周璇均下葬于此。

后来联义山庄改造成工厂,阮玲玉的墓碑还被人当作洗衣板搓了很多年。

最后要说的广肇山庄,虽不是最有名的,但最具代表性:广肇山庄有三次搬迁的历史,均反映着上海人口爆炸、租界扩张以及战乱影响,可谓年代的浓缩。

六、广肇山庄变迁史

广肇山庄墓园最初建于1872年,地址就在现今静安新闸路和大田路交界的大王庙附近,但1899年公共租界扩张,广肇山庄也不得不搬迁走。

广肇山庄搬走后,这块地被拿来开发房产,不久后发展成石库门住宅区。

后来产权几经其手传到了斯文洋行手里。斯文洋行在上海有两个的房地产项目,其中一个就是这片斯文里的石库门小区。

斯文里如今被大田路分为东西两部分,早已焕发出新的色彩,不再当年模样。

广肇山庄第二次选址到了闸北最南端的苏州河的沿岸,如今上海火车站附近的长安路与苏州河夹住的一片区域。

第二座广肇山庄建成没多久,1904年就遇到了沪宁铁路通车,直接与上海火车站成了邻居。

1907年,墓地北面又建起闸北水电厂,河对岸是租界的面粉厂和纺织厂,墓地被工业文明彻底包围,墓园本该拥有的寂静不复存在。

1930年代的两次淞沪战争导致闸北地区沦为一片瓦砾,也无人愿意安葬于此,广肇山庄遂开启计划第三次北迁(但苏州河的广肇山庄依旧保留到建国时期)。

广肇山庄的第三次迁到彭浦,新的山庄范围很大,足有500亩地,北到汾西路,南到场中路,西到平顺路,东到江杨南路的广大区间,基本囊括了现在彭浦新村站东北面大部分小区和道路。

山庄牌楼据传在场中路2001号,现在是某小区的居委所在地。

据说当初彭浦新村工程建设时,还能经常挖到没清理干净的棺木和尸骨,不知道有没有亲历者现身说法,或者有没有类似于海华花园的足球健将?

后 记

那时期上海大大小小的墓地和山庄还有很多,但大部分都如同上述墓园山庄一样,裹挟在时代洪流之中,身不由己。

在抗日战争和解放战争期间,民国政府和租界疏于对墓地管理,遗留下大量卫生与防疫问题,最终在1949年之后逐步规范调整,最终慢慢演化成如今模样。