“互联网+生态墓葬”:运用二维码打破传统墓碑

在当今时代,互联网已成为人们日常生产生活的重要部分,引领着社会经济的发展。在殡葬领域,互联网助推殡葬从传统向现代转型升级。“互联网+殡葬”已成为不可阻挡的时代潮流,是21世纪殡葬事业发展的重要战略之一,前景广阔、潜力无限。

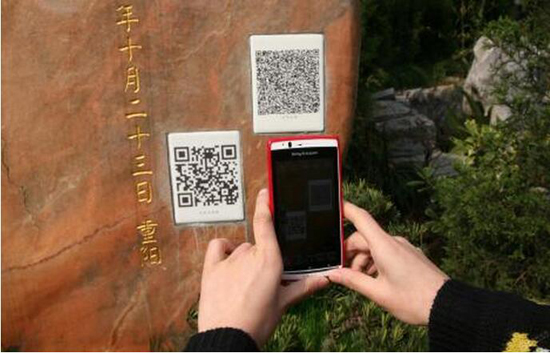

“互联网+生态墓葬” 应用二维码墓牌。

节地生态安葬是殡葬改革的重中之重。其中,生态墓园、骨灰自然葬、骨灰海葬在节地生态葬法中最能体现不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的安葬方式。二维码墓牌在生态葬中的运用,提高了人们对生态葬的接受度,提高了生态安葬率。

生态墓园与传统墓园的区别 。传统墓园以传统墓碑葬为主要安葬形式,排排墓、椅子墓为主要墓型,材料以石材居多,墓位硬化现象较为普遍。绿化率低,与城市周边景观不协调。生态墓园是坚持“景观建园、文化建园、生态建园”和“先建公园、后建墓园、不见墓碑”建设理念的新型现代人文纪念设施,注重打造人文环境,和谐融入城市景观和人们的日常生活。北京市在八宝山革命公墓北山建成了全市第一个生态墓园示范区,强调园林艺术与殡葬文化完美融合,墓园种植了乔灌木1600余种,绿化覆盖率达到了95%。园内建造了草坪葬、树葬、花葬、景观石葬等8种生态葬法。每种葬法依据园区植被景观的整体安排依势布局,为逝者营造回归自然的意境,为生者提供了感悟人生的场地。建成后的生态墓园受到了社会广泛认可,转变了人们骨灰安葬的习俗,也成为周边居民休闲散步的场所。

自然葬——让生命回归自然。骨灰自然葬是指使用可降解容器或者直接将骨灰藏纳土中,安葬区域以植树、植花、植草等生态自然进行美化,不建墓基、墓碑和硬质墓穴的安葬方式。自然葬满足了“入土为安”的传统习俗,是一种最为节地生态的葬法之一。“让生命回归自然,实现最长情的陪伴”是自然葬的主旋律。2016年12月,北京市在长青园公墓骨灰林基地建成了北京市首个自然葬安葬示范区。

骨灰海葬——满足了人们回归大海的情结。北京市于1995年开始推行骨灰海葬,逐步得到了社会认可,骨灰海葬数量逐年上升。2015年,骨灰海葬数量突破了2000份,2016年达到2456份,预计2017年达到2760份。2020年将达到4000份。北京市在长青园公墓骨灰林基地设立了骨灰海葬纪念碑,每年由市民政局统一举办骨灰海葬公祭仪式。

二维码墓牌替代传统墓碑。修建大墓、豪华墓,不仅占用了大量耕地、林地,白化了很多山头,耗费了大量木材、石材、水泥,造成了自然资源浪费、生态环境破坏的不良后果。二维码墓牌运用二维码技术和移动互联技术,以电子数据方式,将逝者的人生历程通过文字、视频影像资料予以保存。二维码墓牌材质选用铜、陶等制品,体积小,与石材墓碑相比,节约土地资源、保护生态环境。将二维码墓牌电子平台所载的生平事迹、视频影像通过移动终端予以再现,具有较强的追思、人文纪念、生命教育功能。

【 返回 】